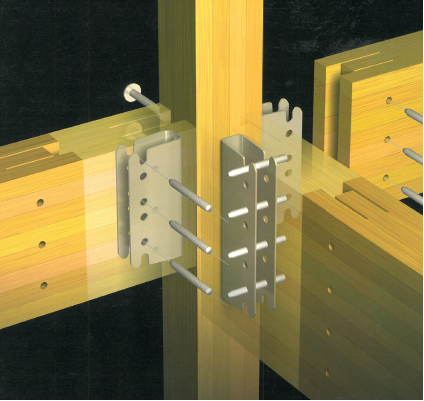

前回投稿致しましたアパート工事

「SR大岡山102号室」

全て終了しました!

とても綺麗なお部屋に仕上げることが出来ました(#^.^#)

新築同然の洋室。白く清潔感のある空間になりました!

クローゼットも二つあり、収納力抜群!!(^_^)/

ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。駅近ですよ(^_^)/

☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-☆-

ちなみに佐々木は先週末、鎌倉散策をして参りました。

鎌倉駅→佐助稲荷神社→ハイキングコース(山道)→鎌倉大仏→長谷寺→由比ヶ浜

→江ノ電(鎌倉駅へ)→鶴岡八幡宮→鎌倉駅→脚パンパン

10㎞以上歩きました(^_^)

やはり鎌倉は観光名所が多く、お寺好きとしては何度行っても飽きませんね!